TEMPO DE LEITURA – 5 MINUTOS

Grito-Oração

Os Pontos e os Cegos

Quantos cegos em cada ponto?

Quantos pontos em cada cego?

Pontos-sombra e invisíveis

Normalizados

Pontos-fantasma, tão vaporosos quanto densos

Cegos que acham que vêm, sem nunca despir o que projetam

Abrimos as vistas que cospem exotismo ou inferiorização

Rasgamos véus de séculos…

Pelas brumas surgem vestígios dos binários que nos seduzem

O nevoeiro oculto da elevação e transcendência sem renúncia

Para lá do manto surgem cosmologias reduzidas a folclore, infantilização, selvajaria ou trauma

Visões espessas em alquimia tóxica

O que é vivo, contraditório, corporificado, liminar é silenciado ou amputado

A ser estudado, resgatado ou, pior ainda, curado.

~

Quantos cegos em cada ponto?

Quantos pontos em cada cego?

Cegos que almejam o céu

No escape da salvação sempre lá fora, lá em cima, lá depois

Apesar do chão ser guia e não obstáculo a ultrapassar

Evadir ou dissociar

Aqui mesmo no húmus, no sangue, na memória do território

Na terra, no corpo, na lama, na dor e nas vísceras

Na complexidade cosmológica mutilada

Na relacionalidade traduzida em “crença”

Sintonizamos a escuta ao que escapa

Ao que foi exilado

Ao que ainda canta desde os ossos da floresta

A tudo o que não se dobra à lente do império

A tudo o que não cabe nas suas masmorras escuras

Seguimos de pés descalços

Não para fugir, mas para voltar

~

Quantos cegos em cada ponto?

Quantos pontos em cada cego?

Que os pontos e os cegos se comprometam

Se enraízem aqui mesmo, em corpos-lugar

Que recusem a separação

Que teçam com o território ferido

Assumindo as consequências das lentes distorcidas

Da apropriação que, sem restituição, é continuação do saque

Da espiritualidade que, sem contexto, é consumo

Das dores fundas que nos atravessam

~

Que os Pontos e os Cegos segurem com delicadeza os cacos afiados

Do pânico que o saber não seja neutro

Do pavor de que pertença implique compromisso

Do temor de que nem tudo esteja à disposição de todos

Cacos que rasgam, queimam e berram

Mas que são só o império a tremer

A confrontar privilégios

A encarar propriedade, poder ou pertença

A rasgar a distância do observador neutro, universal e objectivo

Atrevendo-se a tocar na vida

Porque o chão vivo que os sustenta só pede responsabilidade, presença e cuidado

~

Para lá das brumas e dos mantos

Os Pontos-Cegos podem afinal ter muitas cores

Em múltiplos modos de ser-mundo

Em diversas e divergentes cosmovisões de corpos-lugar

Que as raízes nos recordem do impossível

A incorporar a diferença sem hierarquizar

A partilhar sem domesticar

A aprender sem possuir

A caminhar sem consumir.

Pontos Cegos

Há pontos cegos que não vêm da falta de luz, mas do excesso de costume. Lugares onde a visão é treinada por uma cultura que já não vê, e que somente reconhece o que confirma. Um desses pontos é a veneração ocidental pelas espiritualidades do “oriente milenar”. A seriedade com que se fala do yoga, do zen, dos sutras, serve muitas vezes para esconder que estas tradições têm sido descontextualizadas, despolitizadas, até se tornarem inócuas. Um fascínio pela elevação, desde que não implique descida ao corpo político, à terra, à história, às violentas opressões ou despossessões. As tradições do “oriente” são invocadas com um tom reverente, quase litúrgico, milenares, sábias, silenciosas. Mas esta reverência é confortável porque vem filtrada. Uma elevação higiénica, palatável à modernidade espiritualizada que procura a transcendência, muitas vezes sem se sujar de responsabilidade ecológica ou social.

Espiritualidades transformadas em escapatórias transcendentais, sendo invocadas pois não pedem nada em troca: nem enraizamento, nem restituição, nem mudança de paradigma. São pontos cegos brilhantes, onde a luz da “sabedoria” ofusca a ausência de relação.

Outro ponto cego, mais difícil de esconder, é o desconforto visceral que surge ao tocar em tradições indígenas vivas. Aqui, não há distância segura, por virem atravessadas pela história, dor e resistência. Pois, contrário do orientalismo aceitável, as tradições indígenas, quando vivas, ainda em corpos-lugar em luta por viver, despertam desconforto se nos aventurarmos a ver para lá do romantismo. Falar de cosmologias indígenas é falar de território, violação, opressão, saque, relação e reciprocidade. O indígena respira, reclama e ainda guarda segredos que não se querem tornar públicos (seja a oriente ou ocidente, norte ou sul). E isto perturba, porque não é apenas a espiritualidade do outro que está em jogo, mas a nossa própria implicação. Quando se diz que “o conhecimento é de todos” ou que “qualquer pessoa pode fazer um ritual indígena”, revela-se um ponto cego mais fundo: a recusa em reconhecer que saber também tem território, linhagem e pertença.

E que nem tudo é neutro, partilhável ou apropriável sem ferida, sem dor, sem luto ou responsabilidade. Nestes encontros, o ponto cego é o da pertença e o desconforto é o seu reflexo.

E há ainda o ponto cego mais abrangente de todos: o universalismo como calabouço da hegemonia imperial. A crença não questionada de que “o ser humano é assim” que apaga sistematicamente as ontologias divergentes que não se dobram à lógica ocidental. A recusa em conceber que existam modos de ser radicalmente outros, que não se encaixem na moral, no tempo, no “eu” ou no corpo hegemónico, é o que sustenta muitos dos antagonismos invisíveis. Aqui, o ponto cego é a cegueira à pluralidade real. Não a pluralidade superficial das “diferenças culturais”, mas o pluralismo ontológico que ameaça o centro de gravidade da modernidade, que se acha universal, neutro e a evolução natural do ser-humano. O pluralismo profundo é reduzido a decoração; e a tentativa de afirmar ontologias divergentes é lida como heresia, ou relativismo perigoso. Mas não é relativismo afirmar que há muitos mundos. É absolutismo pretensioso e perigoso pretender que só haja um, que só há um modo de ser-humano.

Estes pontos cegos não são falhas acidentais. São estruturas de invisibilização e só se tornam visíveis quando os sentimos no corpo, na escolha de permanecer no desconforto.

Com a coragem de dizer: “há muitos mundos que ainda lutam por sobreviver fora da normopatia.”

E há MUITAS FORMAS DE SER-HUMANO!

…

Não replico rituais indígenas no meu contexto ecológico e cultural colonial porque isso seria, antes de mais, eticamente torto. Tem nome e história: chama-se apropriação cultural. Mesmo que, por vezes, exista autorização de uma pessoa ou de um guardião de determinada cultura indígena, essa permissão individual não substitui a autoridade e o consentimento do coletivo e do lugar, da complexa e funda teia de relações de onde esse ritual foi criado, nutrido e continuado. Mais ainda, recusar esta prática é também recusar o apagamento contínuo de uma história brutal: de colonização, genocídio, ecocídio e despossessão, perpetrados pelas estruturas culturais que são o meu legado.

Cada ritual é parte de uma gramática ecológica específica, enraizada nas estações, nos animais, nas plantas, nos mortos e nos vivos de determinado território. Transportá-lo ou adaptá-lo fora desse chão, sem as raízes fundas de um sistema relacional e filosófico coletivo, sem as ressonâncias de responsabilidade e reciprocidade com o lugar, facilmente se torna mais um consumo espiritual disfarçado de reverência.

E eu não quero continuar o ciclo colonial com incenso e cantos que não me pertencem. Quero, antes, reaprender a escutar o meu chão, lembrar o que a minha cultura esqueceu e cultivar práticas enraizadas, bem imperfeitas, situadas, mas vivas e sinceras.

Escutamos o que pode nascer quando nos comprometemos com a terra que nos sustenta, com a memória que carregamos, com as feridas que herdámos. O ritual é um gesto enraizado, em compromisso de lembrar que pertencemos.

Ler artigos relacionados

{Ecopsicologia}

-

Dois Espelhos

-

Coisas que Nunca de Diria

-

Se queres sentir a terra, vais sentir o luto

-

Coerção Silencia a Relação

-

Musas Domesticadas

-

Hiper Individualismo ou Individualismo Colectivo

-

Espiritualidade em Ruínas Vivas

-

Pontos Cegos

-

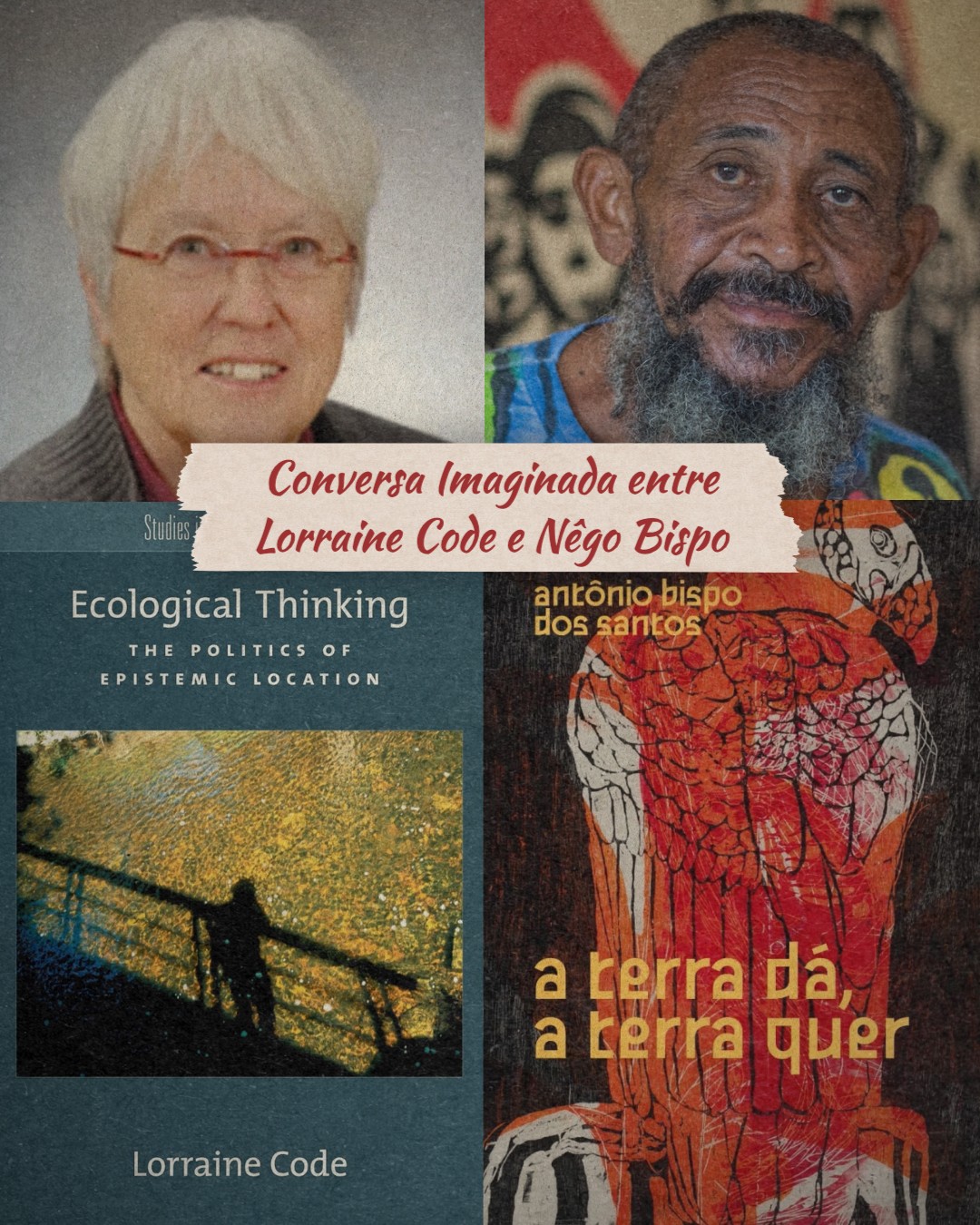

Conversa Imaginada entre Lorraine Code e Nêgo Bispo

-

A Transpiração da Imanência

-

Ciência Indígena

-

Problemas supercomplexos e pensamento rizomático

-

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu

-

De herói a composto

-

Uma Viagem pela História do Bem-Estar

-

Síndrome de Mudança da Linha de Base Psicológica

-

Sonhar com o Younger Dryas

-

Constelação de Relações

-

Temos de ir para dentro

-

À beira da floresta queimada

-

O Tear

-

Ecopsicologia Relacional

-

Rede de Indra & Rede de Arrasto

-

Da Dominação ao Cuidado

-

Dois Espelhos

-

Coisas que Nunca de Diria

-

Se queres sentir a terra, vais sentir o luto

-

Coerção Silencia a Relação

-

Musas Domesticadas

-

Hiper Individualismo ou Individualismo Colectivo

-

Espiritualidade em Ruínas Vivas

-

Pontos Cegos

-

Conversa Imaginada entre Lorraine Code e Nêgo Bispo

-

A Transpiração da Imanência

-

Ciência Indígena

-

Problemas supercomplexos e pensamento rizomático

-

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu

-

De herói a composto

-

Uma Viagem pela História do Bem-Estar

-

Síndrome de Mudança da Linha de Base Psicológica

-

Sonhar com o Younger Dryas

-

Constelação de Relações

-

Temos de ir para dentro

-

À beira da floresta queimada

-

O Tear

-

Ecopsicologia Relacional

-

Rede de Indra & Rede de Arrasto

-

Da Dominação ao Cuidado