TEMPO DE LEITURA – 10 MINUTOS

TEMPO DE INCORPORAÇÃO – UMA VIDA INTEIRA!

Introdução

1. A Invenção do Espaço “Selvagem” Vazio (A Página em Branco)

Separar para dominar

Exorcizar o espírito da terra

O que foi apagado, respira nas fendas

2. A Atitude de Domínio e Não-Relacionalidade

Da terra habitada ao domínio sacramental

A vitória sobre o outro como vitória sobre o caos

O fora-do-solo: flutuar sem parentesco

Pergunta aberta ao campo:

3. Solidão e Ausência de Relação (O Solitário Branco)

O herói solitário na floresta, outra vez

A natureza como espelho, não como matriz

A contra-imagem indígena: parentesco, não palco

Última pergunta antes do silêncio

Conclusão … ou talvez um limiar

O Vazio Nunca Foi Vazio

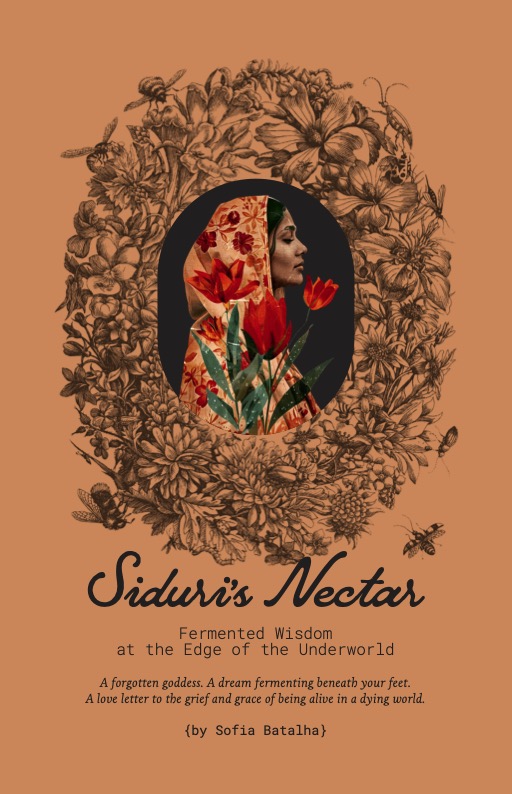

A Colonização do Imaginário Europeu e o Silenciamento do Genius Loci

Este pequeno ensaio é um resumo de anos de envolvimento com estes temas. Fermentado por longos períodos em que fiquei irritada ao ler Lecouteaux, não com ele ou com a sua pesquisa meticulosa, mas com a cosmovisão fundamentada que ele expõe: «os camponeses adoravam o numen ou espírito da árvore e nunca a árvore em si». Paralelamente, encontrei consolo em muitos autores indígenas (Yunkaporta, Kimmerer, Cajete, La Duke, Archibald, Betasamosake Simpson, Four Arrows ou Narváez, para citar alguns). Ainda assim, não queria apropriar-me ou cooptar histórias que não eram minhas. Então, no início deste ano, encontrei o brilhante livro de Ferdinand, que me ajudou a nomear algumas pontas soltas ao longo desta jornada, não para as amarrar novamente, mas para encontrar diferentes posturas intermediárias neste panorama.

Introdução

Há feridas que não sangram, mas moldam o chão onde caminhamos. Como a Europa medieval olhou para os espaços ditos “selvagens”, florestas densas, mares obscuros, montanhas povoadas por alteridades, não foi apenas um reflexo cultural: foi um corte ontológico. Esse olhar fundou o terreno simbólico para a separação, o domínio e a não-relação que Malcom Ferdinand identifica na figura do Branco moderno.

Enquanto Ferdinand critica o ambientalismo hegemónico por se centrar numa “natureza” distante, estetizada e por ignorar as fraturas coloniais que a sustentam, é possível encontrar os contornos desse distanciamento mais atrás, no imaginário medieval europeu.

Aí, a diu wilde (natureza selvagem) já era o espaço da ameaça, do exílio, daquilo que precisava ser domado ou exorcizado para a civilização poder florescer em segurança.

Neste artigo proponho escutar este legado não como curiosidade histórica, mas como matriz de um paradigma ainda ativo. A separação entre humano e mundo, a expulsão dos espíritos do lugar, a romantização da solidão na paisagem; tudo isto ressoa na crítica que Ferdinand articula. A contribuição do imaginário europeu para essa ferida planetária pode ser analisada em três gestos fundamentais:

- A invenção do espaço “selvagem” como vazio espiritual (a página em branco);

- A substituição do sagrado relacional por uma lógica de domínio e não-reciprocidade;

- A produção do herói solitário e a dessacralização da pertença.

O que segue não é uma reconstrução histórica, mas uma escuta com o ouvido encostado ao húmus. Uma tentativa de perceber como o que foi separado pode, talvez, ainda ser lembrado.

1. A Invenção do Espaço “Selvagem” Vazio (A Página em Branco)

Antes que o império traçasse mapas, o selvagem não era um vazio, mas uma presença espessa, habitada por vozes que não cabiam nas catedrais. A Europa medieval olhava para florestas, montanhas e mares não como matéria bruta, mas como corpos espirituais: loci vivos, irreverentes, por vezes perigosos. Não eram “natureza”, eram alteridade sentida.

Mas com o tempo, algo se partiu.

A visão europeia medieval dos espaços selvagens como morada de seres espirituais (montanhas, florestas, mares) criou o precedente mental para a invenção da wilderness (terra selvagem e sem humanos), que Ferdinand identifica como a “página em branco” colonial.

Separar para dominar

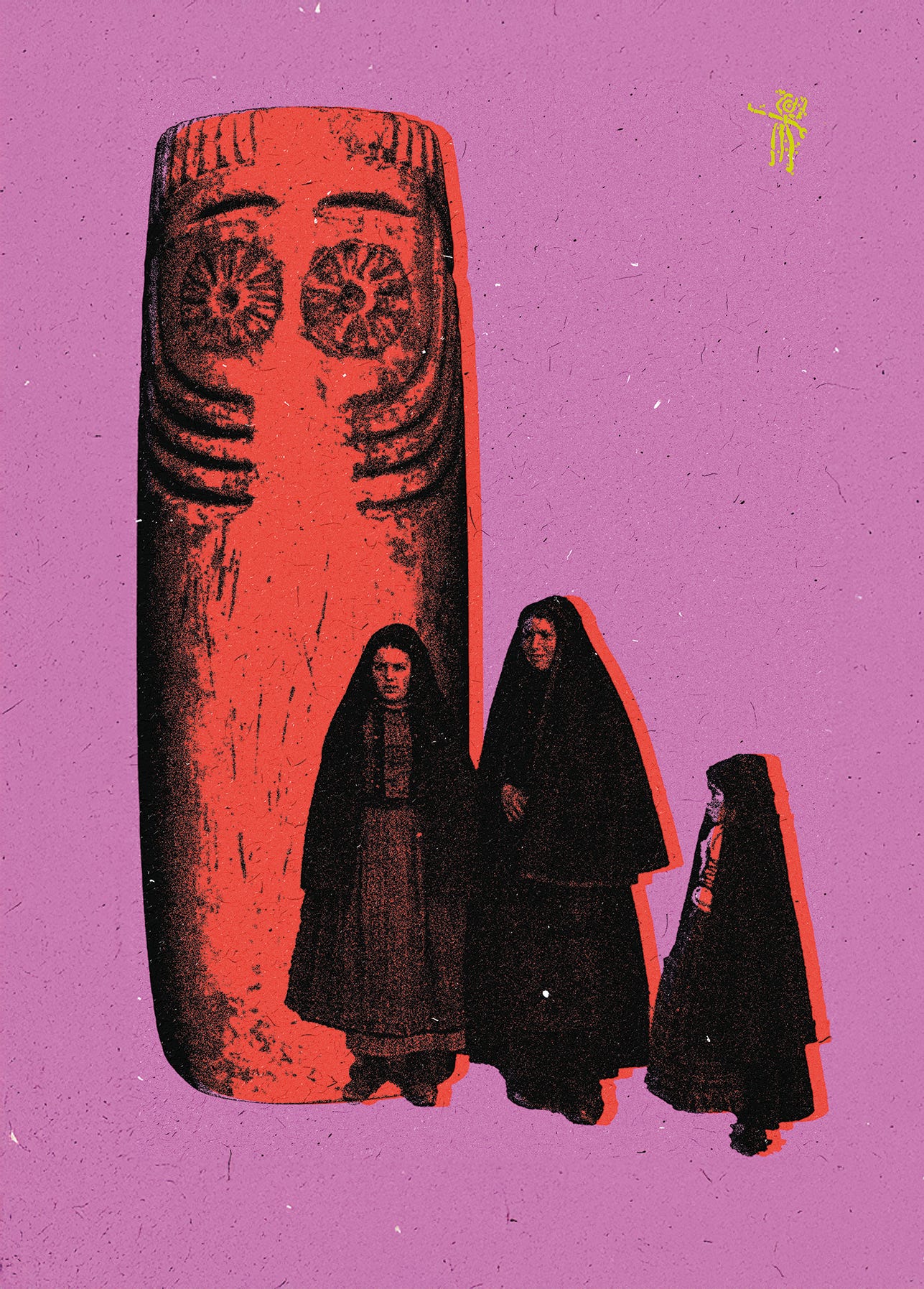

A cultura europeia consolidou uma bipartição simbólica: de um lado, a “terra civilizada”, cultivada, murada, rezada; do outro, a “diu wilde”, vastidões inquietas, onde moravam fadas, monstros e silêncios que não obedeciam. Nas mentes medievais eram lugares desconhecidos, remotos e perturbadores, o oposto da civilização (terra cultivada, cidades). Os espaços selvagens eram o locus terribilis (lugar terrível), assombrados por monstros, gigantes, anões e fadas, cuja presença obrigava o homem a tomar precauções e a respeitar tabus. Eram fronteiras naturais e míticas que separavam o mundo dos humanos do Outro Mundo. Esses lugares tornaram-se zonas de exílio: não só dos corpos indesejados, mas dos próprios espíritos da terra. A fronteira entre o mundo e o Outro Mundo não era só geográfica, passa a ser teológica.

Exorcizar o espírito da terra

À medida que a Igreja ganhava poder, os seres nativos do lugar (muitos já a habitar o mítico e desvinculados da ecologia e biologia reais), faunos, silvanos, ninfas, foram doutrinados como anomalias ou demónios. A paisagem foi “limpa” de presenças ambíguas, e os genius loci, empurrados para locis desertis et inviis, tornando-se memórias vergonhosas.

Esse gesto de apagar o espírito para “libertar” o espaço, é o ensaio arcaico da “página em branco” que Malcom Ferdinand identifica no colonialismo moderno: o território imaginado como vazio, à espera de escrita imperial. Só que não era vazio. Nunca foi.

O que foi apagado, respira nas fendas

Ao banir os espíritos da natureza para as “solitudes desertas”, a narrativa europeia limpou o espaço mentalmente, criando a perceção de que o selvagem era um vazio espiritual e humano. Esta expulsão do “pagão” e do “selvagem” é o precursor da violência epistémica da modernidade, que resultou na expulsão dos povos autóctones e na criação de terras tidas como “virgens”, a “página em branco” que oculta a história e a presença dos não-brancos.

Mas talvez o erro não tenha sido unicamente matar os deuses errados, foi esquecer que o próprio solo tem memória. E essa memória, mesmo suprimida, fermenta.

Será que o selvagem ainda sussurra, mesmo que em forma de ruína, de febre, de fungo?

2. A Atitude de Domínio e Não-Relacionalidade

O Branco moderno, na leitura de Ferdinand, exige que a paisagem se mantenha pura, mas sem nunca tocar nela. Observa sem escutar, protege sem se implicar. Esta não-relação é herdeira direta de uma obsessão mais antiga, a de domesticar e dominar o sagrado substituindo-o e nunca dialogando com ele.

Da terra habitada ao domínio sacramental

No imaginário europeu medieval, a terra não era virgem. Era já habitada, por espíritos, forças, inteligências que não precisavam de igreja para serem sagradas. O colonizador de então não chegava como hóspede, mas como usurpador em ritos de expropriação e propiciação. Trazia fogo, oração e espada. Fazia da ocupação uma liturgia. Para tomar a terra, era preciso “sacralizá-la” de novo, falar por cima e apagar os espíritos que lá estavam e invocar outro, legitimado.

Mas esta “sacralização” era, muitas vezes, um exorcismo disfarçado.

A vitória sobre o outro como vitória sobre o caos

As histórias cantadas glorificavam o cavaleiro que derrotava o monstro. Mas quem era o monstro? Um guardião do antigo pacto? Um espírito da montanha cansado de ser ignorado? A conquista da terra e a vitória do cavaleiro ou do santo sobre o monstro (dragão, gigante) eram lidas como uma vitória da civilização sobre o caos primordial. Esta vitória sobre o genius loci permitiu que os humanos se apropriassem de uma posição dominante, dissipando a necessidade de simbiose. Esta lógica de submeter os não-humanos e as forças naturais em nome de uma ordem superior (Cristã) prepara o terreno para a atitude moderna do “devorador de mundo”, aquele cujo modo de existência se empenha ativamente no consumo das outras formas de vida e das outras cosmogonias.

Cada dragão e gigante morto limpava mais um pedaço do mundo, não apenas de perigo, mas de complexidade contextual. A simbiose foi deixada para trás, substituída pela superioridade moral da civilização.

E quando a simbiose morre, nasce o devorador.

O fora-do-solo: flutuar sem parentesco

A visão europeia, ao conceber a natureza como algo a ser conquistado ou evitado (o locus terribilis), já carregava uma tensão com o solo. A demonização medieval contribuiu para esta alienação, fazendo com que o homem se sentisse protegido apenas dentro de um espaço delimitado e fechado, estando sujeito ao problema dos espíritos assim que o deixava. Esta demarcação rígida impede a conexão holística e a relacionalidade defendida pelas cosmo-convivências indígenas.

Ferdinand fala da visão moderna de Terra como nave espacial, asséptica, funcional, fechada e desconectada do húmus matriz que a sustenta. O locus terribilis ensinou o medo do solo aberto. Fora das muralhas, tudo era ameaça. Dentro, segurança. A natureza tornou-se um fora, uma ausência, um obstáculo a ser vencido.

E a relação… deixou de ser possível.

Pergunta aberta ao campo:

O que acontece quando se substitui o mistério pela ordem? Quando se expulsa o espírito e se instala a função? Quando o cavaleiro vence… mas perde o idioma do lugar?

Talvez a terra não precise de mais domínio. Talvez só peça escuta, não da sua utilidade, mas da sua voz.

3. Solidão e Ausência de Relação (O Solitário Branco)

Na crítica de Ferdinand, a ecologia dominante não nasce de um enraizamento comum, mas de um gesto solitário: homens brancos, livres, instruídos, de classe abastada, que se retiram para a natureza… sozinhos. Muir, Thoreau, tantos outros. Mas o que procuram na floresta? O mundo … ou a sua própria imagem limpa?

O herói solitário na floresta, outra vez

A aventura medieval frequentemente percorria territórios incertos (terrae incognitae). O herói cavaleiresco deixava o espaço civilizado e aventurava-se na floresta selvagem. A revelação da sua identidade ou o sucesso da sua busca (quest) era frequentemente obtida no coração deste território de alteridade selvagem, após confrontar os seus guardiões (monstros).

Na Idade Média, o cavaleiro parte. Deixa a cidade, o lar, a ordem. Vai para o desconhecido, não para se relacionar, mas para ser forjado. A floresta é cenário e provação, não parente. O Outro é o obstáculo. O “selvagem” é o espelho onde o Eu se reconhece, após vencer.

Este rito de passagem ainda ecoa nas narrativas modernas: a busca do Eu separado, que se ilumina sozinho, que se reconcilia com o mundo… sem ter de pedir licença ao mundo.

A natureza como espelho, não como matriz

Nesta visão, a paisagem não tem voz própria. É um palco para purificar, entender e fugir. O humano entra, transforma-se e sai. Mas o chão fica igual? Escutado? Ferido?

A ausência de relação não é só negligência, é a epistemologia da crença de que a natureza está lá apenas para servir à nossa auto-revelação.

O modelo narrativo europeu do herói-solitário que enfrenta o selvagem para se provar, contribuiu para a ideologia do caminhante solitário, aquele que se refugia na natureza para a sua própria purificação e esclarecimento, em vez de se envolver numa ética de parentesco. A postura do eu moderno separado que procura identidade na história (e na natureza) e não resposta (responsabilidade relacional) bebe do mesmo copo.

A contra-imagem indígena: parentesco, não palco

O legado europeu produziu a paisagem como um palco de teste pessoal para o indivíduo. Isto contrasta diretamente com muitas e diversas cosmovivências indígenas, onde a Terra é uma matriz viva e sagrada e a ética é de interdependência e responsabilidade para com todas as coisas. O paradigma de Ferdinand, que vê a atitude do Branco como um egoísmo violento, é o resultado da ontologia domesticada, fruto da separação forçada entre o Eu e o genius loci na Idade Média. A ausência de relação do Branco é o clímax da repressão dos espíritos da terra para garantir um espaço purificado e isolado do mundo.

Porque as cosmogonias indígenas não tratam a Terra como teste, mas como ventre. Não se entra nela para vencer, mas para co-emergir. O herói não é solitário, é atravessado. Não se descobre sozinho, mas em rede, em reciprocidade, em escuta. O paradigma que Ferdinand denuncia não é apenas solitário, é surdo.

Última pergunta antes do silêncio:

E se o que chamamos de “autodescoberta” for apenas a recusa em escutar quem já estava ali?

Conclusão … ou talvez um limiar

Não se trata de culpar o passado, mas de escutar os fantasmas que ele deixou nos nossos gestos e de como limita a nossa imaginação relacional. A página em branco não é branca, é o eco das vozes silenciadas. A floresta vazia não está vazia, apenas deixou de nos reconhecer como parentes. E o herói solitário, que se acha livre por caminhar sozinho, talvez esteja só perdido num espelho onde ninguém mais cabe.

O legado europeu, tal como desenhado por Ferdinand, não é somente um erro histórico, é um estilo de existência: aquele que prefere a limpeza à confusão, o domínio à relação, o sagrado domesticado ao mistério incómodo.

Mas a terra não esquece. Nem os rios, nem as pedras, nem os lugares que aprenderam a esperar. Eles ainda têm vocabulário, mesmo que seja feito de fungos, ruídos, desvios.

Talvez não precisemos de novas teorias, mas de outras maneiras de ajoelhar.

Talvez o caminho não seja corrigir o mapa, mas reaprender a ser chão.

E se o que está a morrer não é o mundo, mas como o mundo foi separado de si mesmo, então a nossa tarefa não é salvar, mas escutar. Não é resolver, mas decompor. Não terminar, mas semear um ritmo em que o Outro possa voltar a entrar.

Porque o que foi exilado não está morto. Está à espera de ser lembrado com cuidado.

Referências

- As We Have Always Done Indigenous Freedom through Radical Resistance (Leanne Betasamosake Simpson)

- Native Science Natural Laws of Interdependence (Gregory Cajete)

- Recovering the sacred the power of naming and claiming (Winona Laduke)

- Restoring the Kinship Worldview Indigenous Voices Introduce 28 Precepts for Rebalancing Life on Planet Earth (Four Arrows & Darcia Narváez)

- Claude Lecouteux, At the Borders of the Wondrous and Magical Nature Spirits, Shapeshifters, and the Undead in the Never-Ending Middle Ages

- Claude Lecouteux, Demons and Spirits of the Land: Ancestral Lore and Practices

- Malcom Ferdinand, Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho

Outros Artigos de Eco-Mitologia

-

Metamorfose e a Voz da Terra

-

Parentescos Eco-Míticos

-

Virgens Negras e a Revolução

-

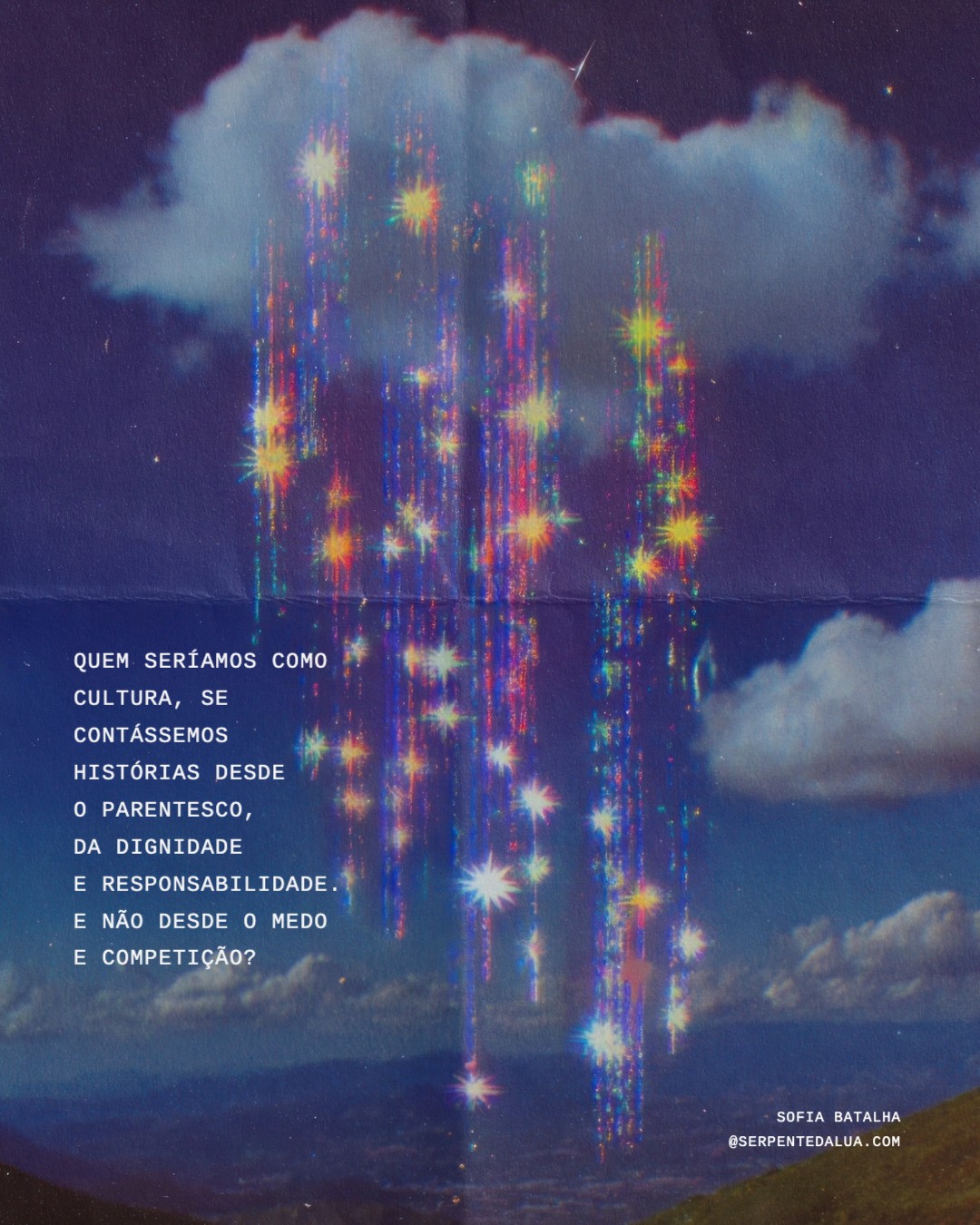

Quem seríamos

-

As Quatro Peles dos Contos Eco-Míticos

-

O Vazio Nunca Foi Vazio

-

Corpos que Contam o Mundo

-

Ensinamentos da Tempestade

-

Para Lá do Sapatinho de Cristal

-

Dentro do Espelho

-

Ecologia e Folclore do Medo

-

O Clima são muitos Corpos

-

Sintoma e Oráculo

-

Ophiussa

-

De volta às Sereias

-

Lobo – Criador e Professor

-

A Psique Mítica como prática de escuta porosa

-

Corpo de deus — Corpo da Terra

-

À beira da floresta queimada

-

O Tear

-

Corpos que Escutam

-

Entre o Linho e a Constelação

-

Calendários de Penas e Mantos Roubados

-

Deusas Tóxicas

-

Debaixo da Barriga Suave de Inanna-Ereshkigal

-

Desaprender ser Boa Pessoa

-

A Psique Não-Autóctone e a Psique de Plástico

-

E se o Mito nos Observa?

-

A Torre

-

Activismo Eco-Mítico

-

A Lógica da Batata

-

Cerimónias esquecidas

-

Metamorfose e a Voz da Terra

-

Parentescos Eco-Míticos

-

Virgens Negras e a Revolução

-

Quem seríamos

-

As Quatro Peles dos Contos Eco-Míticos

-

O Vazio Nunca Foi Vazio

-

Corpos que Contam o Mundo

-

Ensinamentos da Tempestade

-

Para Lá do Sapatinho de Cristal

-

Dentro do Espelho

-

Ecologia e Folclore do Medo

-

O Clima são muitos Corpos

-

Sintoma e Oráculo

-

Ophiussa

-

De volta às Sereias

-

Lobo – Criador e Professor

-

A Psique Mítica como prática de escuta porosa

-

Corpo de deus — Corpo da Terra

-

À beira da floresta queimada

-

O Tear

-

Corpos que Escutam

-

Entre o Linho e a Constelação

-

Calendários de Penas e Mantos Roubados

-

Deusas Tóxicas

-

Debaixo da Barriga Suave de Inanna-Ereshkigal

-

Desaprender ser Boa Pessoa

-

A Psique Não-Autóctone e a Psique de Plástico

-

E se o Mito nos Observa?

-

A Torre

-

Activismo Eco-Mítico

-

A Lógica da Batata

-

Cerimónias esquecidas