TEMPO DE LEITURA – 10 MINUTOS

TEMPO DE RE-APRENDIZAGEM – UMA VIDA INTEIRA!

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu {E se o nosso mapa do mundo estiver incompleto?}

- A alternativa ao “desenvolvimento” não é outro desenvolvimento, mas o “bom viver”

- A Natureza não é um recurso, mas uma comunidade de pessoas (e nem todas são humanas)

- Para ver o futuro, olhe para trás

- Habitar a contradição — A sabedoria do pensamento Ch’ixi

- Sentipensar: o conhecimento que une mente e coração

- Um convite para reaprender a ver o mundo como vivo

Convergência de Críticas Pulsantes

- Crítica Radical do Dualismo e da Colonialidade Moderna

- (Para)Ontologia da Relacionalidade e Personalidade Expandida

- Epistemologias da Prática e da Pluralidade

- Foco na Comunidade, no Território e na Reciprocidade Ética

- Algumas Referências

Imagem: “Bleached White Human Coral” colagem da autora sobre a foto de Toni Frissell, EUA, 1947.

Para uma Leitura Responsável & Contextual

Estas ideias não pretendem ser salvação nem doutrina. São ecos de muitas vozes, entrelaçadas em campos de sentido que me atravessam, mas não me pertencem por inteiro. Escrevo a partir de um corpo branco europeu, tentando escutar sem capturar, lembrar sem apropriar.

Estas imagens, conceitos e práticas emergem com força de outros territórios, andinos, ameríndios, afro-diaspóricos, indígenas, ecofeministas, de lutas e resistências, e, ao mesmo tempo, pedem enraizamento aqui. Não são apenas teorias para consumo, mas convites a uma escuta situada: que lutas, feridas e possibilidades elas tocam no lugar onde estás?

O que no teu território já sabe isto, mesmo que nunca tenha sido dito com estas palavras?

Que memórias locais, saberes ancestrais ou práticas silenciadas reverberam com estas propostas?

Deixemos que o esquecimento moderno encontre húmus, não para apagar, mas para adubar outras formas de viver e lembrar.

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu

{E se o nosso mapa do mundo estiver incompleto?}

Vivemos numa época de crises sobrepostas. A crise climática está a acelerar, as desigualdades sociais a aprofundam-se, a polarização torna-se mais extrema e, paradoxalmente, as soluções parecem ser parte do problema. Os modelos de pensamento que herdámos, baseados no crescimento infinito, na separação entre a humanidade e a natureza e numa ideia linear de progresso, mostram-se cada vez mais inadequados para navegar pela complexidade do século XXI.

O mapa que nos foi dado já não corresponde ao território que habitamos e talvez nunca tenha correspondido.

E se houvesse outras maneiras de ver e estar no mundo? Perspectivas que não separam, mas unem na diversidade; relações que não exploram, mas cuidam; legados que não procuram dominar, mas integrar. Estas perspetivas continuam vivas e pulsantes na sabedoria indígena, no feminismo ecológico e no pensamento decolonial em vários cantos do mundo, apesar de todos terem sofrido desapropriação, opressão e subalternização sistemáticas por gerações. São formas de viver que nos mostram não só críticas, mas alternativas surpreendentes e poderosas, abrindo-nos para outras realidades do que significa ser humano.

Este artigo aborda algumas dessas ideias transformadoras, convidando-nos a questionar os nossos pressupostos mais básicos e talvez começar a traçar um novo mapa.

A alternativa ao “desenvolvimento” não é outro desenvolvimento, mas o “bom viver”

A ideia de que o “desenvolvimento” é a solução para os problemas do mundo é um dos dogmas mais persistentes e perniciosos da modernidade. No entanto, pensadores como Aníbal Quijano e Alberto Acosta argumentam que o próprio conceito de desenvolvimento é o problema. Longe de ser um modelo económico neutro, é uma extensão da colonialidade do poder: um projeto que impõe uma visão eurocêntrica e monolinear como o único caminho para toda a humanidade.

Essa visão, baseada num dualismo cartesiano que separa a “razão” da “natureza”, disfarça a acumulação material infinita e a mercantilização da vida sob a máscara do “progresso”.

É crucial distinguir entre «desenvolvimentos alternativos» e «alternativas ao desenvolvimento». Os primeiros procuram ajustar o modelo existente (como o «desenvolvimento sustentável», do qual se origina o greenwashing), mas continuam a operar dentro da mesma lógica de crescimento.

Os segundos representam uma ruptura civilizacional, sendo o mais conhecido o Buen Vivir (Buen Vivir ou Sumak Kawsay). Não se trata de um retorno romântico ao passado, mas de uma proposta para reencantar o mundo com a vida, dando prioridade às relações, à regeneração e à responsabilidade sobre o crescimento. Centra-se na relação com a Natureza, na vida comunitária, na reciprocidade e na suficiência, em vez da competição e da acumulação massiva e perpétua. Ao fazê-lo, oferece uma saída da lógica autodestrutiva do crescimento infinito que alimenta sistematicamente as nossas crises.

A Natureza não é um recurso, mas uma comunidade de pessoas (e nem todas são humanas)

A visão ocidental moderna separou radicalmente a humanidade da Natureza, transformando os lugares em objetos inertes, em cenários e armazéns de «recursos» a serem explorados. Longe de ser neutra, essa visão é um desvio histórico e cultural, uma amputação, um exílio e uma amnésia. Muitas cosmologias indígenas nunca fizeram essa separação; o seu mundo é uma vasta comunidade de seres vivos, onde humanos, animais, plantas, rios e montanhas são todos «pessoas», cada uma com agência, sabedoria, memória, intencionalidade e espírito.

O antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro articulou uma manifestação dessa visão como perspectivismo ameríndio. Trata-se de um conjunto de visões de mundo amazónicas que pressupõem uma unidade de espírito (cultura) e uma diversidade de corpos (naturezas). Todos os seres compartilham uma “alma” semelhante e se veem como humanos, mas seus corpos distintos criam perspectivas e mundos diferentes. O exemplo famoso é o da onça-pintada, que vê o sangue como a sua “cerveja”. Isso não leva ao multiculturalismo (uma natureza, múltiplas culturas), mas ao multinaturalismo (um espírito, múltiplas naturezas). Essa visão é a base filosófica dos Direitos da Natureza (ou Pacha Mama), defendida por Eduardo Gudynas: se a Natureza é um sujeito e não um objeto, então ela tem direitos intrínsecos. A frase Lakota, “Mitakuye oyasin”, resume perfeitamente essa ontologia: “somos todos parentes”.

Esta visão de mundo desmantela a justificativa ontológica para o extrativismo, exigindo uma ética de cuidado e relacionamento, em vez de exploração massiva e sistemática.

Para ver o futuro, olhe para trás

Essa (para)ontologia relacional que redefine a Natureza também se estende a uma conceção radicalmente diferente do tempo. A noção moderna é linear: o passado está atrás de nós e inevitavelmente “progredimos” em direção a um futuro que está à nossa frente. Mas e se essa orientação for invertida? A socióloga Aymara, Silvia Rivera Cusicanqui, explica o conceito de qhipnayra, que desafia essa suposição.

Na língua Aymara, a palavra para passado, nayra, também significa «olhos» ou «à frente». A lógica é surpreendente e intuitiva: o passado é o que já vimos, o que sabemos e podemos recordar. Portanto, está à nossa frente, como o chão visível sobre o qual caminhamos. O futuro, qhipha, por ser desconhecido, é como um fardo (q’ipi) que carregamos nas costas; não podemos vê-lo, apenas senti-lo. Essa visão subverte a noção ocidental de “progresso”, que considera a tradição um obstáculo a ser superado para a novidade e o “avanço”. Mas, na visão de mundo andina, o passado não é algo a ser descartado, mas sim a fonte de conhecimento sobre a qual avançar, com os olhos fixos no que já foi aprendido para caminhar com mais segurança rumo ao desconhecido.

É uma bússola para a inovação que não requer amnésia cultural, mas sim sabedoria coletiva e acumulada.

Habitar a contradição – A sabedoria do pensamento Ch’ixi

Se a nossa relação com o passado pode ser subvertida, o mesmo pode acontecer com a nossa abordagem à contradição, à ambiguidade e ao paradoxo. O pensamento ocidental tende a resolver os opostos através da síntese ou da eliminação de um dos pólos, uma vez que o dualismo implica um julgamento hierárquico ou moral de um como bom e do outro como mau. A lógica é «ou isto ou aquilo»: ou se é moderno ou se é tradicional. Qualquer mistura é vista como impura, destinada a ser resolvida numa unidade asséptica e homogénea. Silvia Rivera Cusicanqui oferece uma alternativa poderosa com o conceito Aymara de Ch’ixi.

Ch’ixi é a palavra para uma cor que, vista à distância, parece cinzenta, mas de perto é composta por pontos justapostos de preto e branco que coexistem em tensão, sem nunca se fundirem.

É uma epistemologia que não procura resolver a contradição, mas habitá-la como uma fricção criativa e pulsante.

Ser ch’ixi é abraçar a fratura colonial interna (pä chuyma, o coração dividido) como uma mistura explosiva e reverberante. É uma “mistura descolonizada” que reconhece a justaposição de mundos opostos. Essa sabedoria desafia o que Cusicanqui chama de “anseio maniqueísta pela tranquilidade do Um”, oferecendo uma maneira de ser simultaneamente moderno e ancestral, indígena e ocidental, sem ter que escolher lados ou diluir diferenças numa falsa síntese. Num mundo fraturado por polarizações, o pensamento ch’ixi oferece uma maneira de navegar pela complexidade sem sucumbir à simplificação destrutiva.

Sentipensar: o conhecimento que une mente e coração

Assim como o pensamento ch’ixi nos ensina a habitar a contradição, outra sabedoria ancestral desafia a separação fundamental entre sentimento e pensamento. Como afirmado anteriormente, um dos pilares do pensamento moderno/colonial é o dualismo cartesiano: a separação radical entre mente e corpo, razão e emoção. Essa divisão levou a uma forma de conhecimento abstrato e desencarnado que desvaloriza a experiência direta, a participação e o afeto.

O conceito de Sentipensar, aprendido pelo sociólogo colombiano Orlando Fals Borda com pescadores e camponeses afrodescendentes da costa colombiana e adotado por Arturo Escobar, descreve a união inseparável entre sentimento e pensamento. O conhecimento autêntico não vem da análise fria, mas da experiência vivida em comunidade. Como diz o termo inspirado nos zapatistas, trata-se de “co-razonar”, pensar com o coração. Sentipensar não é uma teoria, mas uma prática, uma forma de conhecimento inseparável da ação, do compromisso ético e da luta pela justiça. É um conhecimento corporal e afetivo que nos reconecta a nós mesmos, às nossas comunidades e à Terra.

Diante da crise ecológica, agora é necessário recuperar a nossa “intimidade” com a Terra. Este vínculo, que nos permite ver-nos como parte integrante do cosmos, só pode ser alcançado através do Sentipensar, como reflete Arturo Escobar.

Recuperar esta forma de conhecimento incorporado e ecológico é um passo essencial para curar a nossa relação fragmentada com o mundo e agir a partir de um lugar de integridade, com toda a sua polivocalidade, zumbidos, fricções e paradoxos.

Um convite para reaprender a ver o mundo como vivo

Estas ideias — Buen Vivir, Natureza como comunidade, futuro-passado, pensamento ch’ixi e Sentipensar — convergem numa crítica profunda da modernidade e oferecem os contornos de uma (para)ontologia relacional e formas mais integradas de conhecimento. Longe de serem visões «primitivas» ou «românticas», elas representam uma sabedoria viva e complexa que é urgentemente necessária para enfrentar um mundo em crise.

Lembram-nos, a nós modernos, que a nossa maneira de ver o mundo não é a única, nem talvez a mais sábia, muito menos superior.

Convidam-nos a uma profunda humildade e abertura a outras formas de ser. E se a tarefa principal do nosso tempo não for inventar algo radicalmente novo, mas ter a humildade de reaprender a ver o mundo através de olhos que nunca se esqueceram de que tudo está vivo e interligado?

Existem fissuras nos nossos dogmas que nos permitem reimaginar a participação num mundo onde é necessário personificar para conhecer, tanto humanos como não humanos, tais como rios, plantas, montanhas e rochas. Pois a existência não é um facto, mas depende de conjuntos de relações. Onde tudo existe em relação, afeto e parentesco, e a personalidade não se limita aos humanos.

Abrimos-nos à narrativa ancestral do “corpo-terra-território”, o corpo individual é o primeiro território, e a defesa da terra e do corpo são atos políticos inseparáveis da violência patriarcal e extrativista. Experimentamos muitos mundos sem tentar converter os muitos mundos existentes num só. Afastamo-nos do antropocentrismo em direção a uma concepção sociobiocêntrica e ao reconhecimento dos valores intrínsecos da Natureza.

Convergência de Críticas Pulsantes

A crítica da modernidade, como forma de ser, pensar e decidir, não está, nem nunca esteve, desconectada do contexto. Não é uma abstração ou uma relatividade de tudo, para tudo, com tudo. Nem é uma negação ou demolição absoluta do contexto moderno. Essa crítica abre-nos a outras possibilidades de ser humano, fundamentadas na práxis viva das comunidades oprimidas que ainda se lembram. Há, é claro, a leitura partilhada da modernidade ocidental e das suas estruturas de dominação, separação e hierarquia.

Esta oferta visa devolver um espelho mais amplo da humanidade, adotando princípios de “ser” baseados na relacionalidade e propondo alternativas enraizadas em visões de mundo indígenas e práticas coletivas, como Bem Viver ou Sentipensar.

Podemos listar algumas dessas críticas pulsantes da seguinte forma:

Crítica Radical do Dualismo e da Colonialidade Moderna

Há uma convergência na crítica dos pilares da Modernidade/Colonialidade/Eurocentrismo, que se manifestam através de dualismos hierárquicos e sistemas de exploração.

- Rejeição dos dualismos: Há uma repulsa generalizada aos dualismos fundadores do pensamento ocidental, como Mente/Corpo, Razão/Emoção e, especialmente, Natureza/Cultura e Sujeito/Objeto. Buscamos maneiras de reparar a ferida da “lógica dicotómica e hierárquica categórica” central ao pensamento moderno, colonial e capitalista. Sempre houve contrastes na natureza, mas eles não precisam ser avaliados por julgamentos de valor.

- Crítica ao antropocentrismo e ao extrativismo: Há uma denúncia da visão antropocêntrica dominante, que considera os seres humanos superiores e a Natureza como um objeto de exploração e transformação para benefício exclusivamente humano. Essa visão é vista como a raiz da atual crise socioecológica. O extrativismo e o capitalismo, caracterizados pela acumulação e pela competição, são identificados como os principais impulsionadores da destruição e extração em massa.

- Descolonialidade: Há um consenso sobre a necessidade de um projeto de descolonização do pensamento e do poder. Isso implica abandonar a ilusão do “desenvolvimento” eurocêntrico e confrontar a colonialidade como uma estrutura que se reproduz material e mentalmente, num metabolismo coletivo que usurpa pensamentos, ideias e palavras, controlando e limitando a imaginação.

(Para)Ontologia da Relacionalidade e Personalidade Expandida

Muitas alternativas baseiam-se numa visão, experiência e participação num mundo onde o entrelaçamento, a interconexão e a relacionalidade são princípios ontológicos (de ser) fundamentais.

- Relacionalidade como Parentesco: O princípio central é que tudo está relacionado e interligado num profundo parentesco. Nada pré-existe às relações que o constituem; tudo «coexiste».

- Personalidade/Agência Universal (Animismo/Biocentrismo): O mundo é visto como uma comunidade de seres vivos e pessoas (comunidade multiespecífica), não limitada aos seres humanos. Entidades não humanas, como animais, plantas, rios, rochas e lugares, são consideradas seres sencientes, animados, com espírito, memória, inteligência e agência (pessoas não humanas).

- Direitos da Natureza: O reconhecimento desta personalidade e interligação sustenta a visão de que a Natureza (Pacha Mama ou Mãe Terra) é um sujeito de direitos, não um objeto de exploração, uma posição fundamental do Biocentrismo.

- Perspectivismo/Multinaturalismo: O pensamento indígena (especialmente ameríndio) é caracterizado pela ideia de que todos os seres possuem uma unidade de espírito/alma, mas são diferenciados pela diversidade dos seus corpos, com a perspetiva e a realidade da vida sendo determinadas pelo corpo (multinaturalismo).

Epistemologias da Prática e da Pluralidade

Há uma promoção e reavaliação de formas descolonizadas de conhecimento que transcendem a racionalidade abstrata ocidental (que gosta de se considerar neutra e universal).

- Sentipensar e Conhecimento Integrado: Insistência na relação entre pensamento e sentimento (sentipensar), desafiando a divisão cartesiana entre razão e emoção. O conhecimento deve ser incorporado, afetivo, intuitivo, sensível e ecológico.

- Valorização do conhecimento ancestral/comunitário: O conhecimento não deve vir apenas da academia ou das elites, mas também das comunidades e territórios vivos, priorizando a sabedoria popular, histórias, lendas, contos, mitos e cerimónias e práticas diárias.

- Prática e contradição: O conhecimento é inseparável da ação (prática) e do compromisso com a transformação social. Epistemologias como Ch’ixi (Aymara) ensinam-nos a habitar e trabalhar dentro da contradição, do paradoxo, da ambiguidade e da polaridade, sem buscar a fusão ou síntese imediata num todo homogéneo e sem tensões.

Foco na Comunidade, no Território e na Reciprocidade Ética

O horizonte político e ecológico envolve a construção de sociedades baseadas na coletividade, na autonomia familiar e na sustentabilidade da vida.

- Coletividade acima do individualismo: propostas (como Buen Vivir, feminismo comunitário e TEK) priorizam o bem-estar coletivo, o florescimento e a sobrevivência acima da acumulação e do individualismo predatório da modernidade. O conceito de jiwasa (o singular e coletivo “nós” em Aymara) exemplifica essa micropolítica.

- Reciprocidade e responsabilidade: a ética participativa baseia-se na reciprocidade mútua, na gratidão e na responsabilidade, também em relação ao mundo não humano. Isso é exemplificado por códigos éticos como o Honorable Harvest, que orienta o uso responsável dos recursos (relações de parentesco vivas), garantindo a sobrevivência das gerações futuras (responsabilidade para com a sétima geração).

- Defesa do território como defesa da vida: O território é o locus da resistência e da reprodução da vida. A luta territorial é vista como uma luta (para)ontológica pela defesa de mundos múltiplos (pluriverso) contra o projeto moderno de monocultura de Um Mundo.

- Autonomia e democracia radical: há uma defesa das formas de autogoverno e autonomia comunitária que não dependem das macroestruturas do Estado-nação ou do capitalismo. O objetivo é participar diretamente na produção de poder e na gestão dos recursos.

Algumas Referências:

- Acosta, A. (2016). Bem Viver.

- Anzaldúa, G. (1987). Borderlands/La Frontera: The New Mestiza.

- Bird-David, N. (1999). “‘Animism’ Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology”. Current Anthropology, 40(S1), S67-S91.

- Cabnal, L. (2010). Feminismo Comunitário Territorial. (Definido como prática feminista coletiva enraizada na cosmovisão e território Maias/Xinka em).

- Cajete, G. (2000). Native Science: Natural Laws of Interdependence. Clear Light Publishers.

- Escobar, A. (2014). Sentipensar com a terra: novas leituras sobre desenvolvimento, território e diferença. (Definido em).

- Fals Borda, O. (2009). Uma sociologia sentipensante para a América Latina.

- Harvey, G. (2005a).

- Lugones, M. (2010). Hacia un feminismo descolonial. Hypatia, 25(4).

- Mies, M. & Shiva, V. (1993). Ecofeminismo.

- Paredes, J. (2010). Hilando fino desde el Feminismo Comunitario.

- Quijano, A. (Ed.). (2014). Des/colonialidade e Bem Viver.

- Rivera Cusicanqui, S. (2015b). Sociologia da imagem: olhares ch’ixi desde a história andina (p. 326).

- Rivera Cusicanqui, S. (2018). Um mundo ch’ixi é possível: Ensaios a partir de um presente em crise.

- Simpson, L. B. (2017). Como sempre fizemos: Liberdade indígena através da resistência radical.

- Solón, P. (Org.). (2019). Alternativas sistémicas: Bem Viver, decrescimento, comuns, ecofeminismo, direitos da Mãe Terra e desglobalização.

- Tzul Tzul, G. (2018). Sistemas de governo comunal indígena: Mulheres e tramas de parentesco em Chuimeq´ena.

- Viveiros de Castro, E. (2009). Metafísicas Canibais — elementos para uma antropologia pós-estrutural.

Ler artigos relacionados

{Ecopsicologia}

-

Coisas que Nunca de Diria

-

Se queres sentir a terra, vais sentir o luto

-

Coerção Silencia a Relação

-

Musas Domesticadas

-

Hiper Individualismo ou Individualismo Colectivo

-

Espiritualidade em Ruínas Vivas

-

Pontos Cegos

-

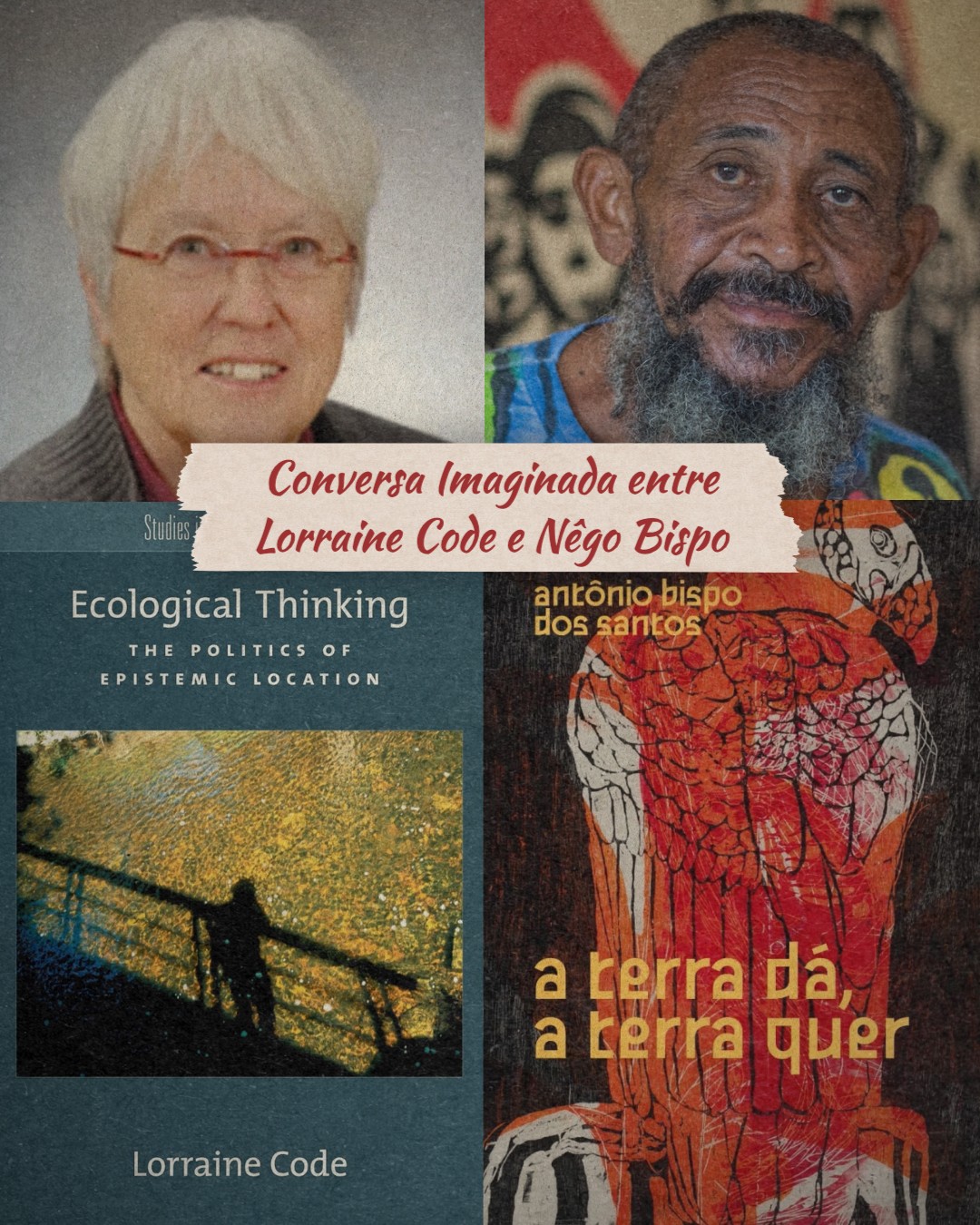

Conversa Imaginada entre Lorraine Code e Nêgo Bispo

-

A Transpiração da Imanência

-

Ciência Indígena

-

Problemas supercomplexos e pensamento rizomático

-

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu

-

De herói a composto

-

Uma Viagem pela História do Bem-Estar

-

Síndrome de Mudança da Linha de Base Psicológica

-

Sonhar com o Younger Dryas

-

Constelação de Relações

-

Temos de ir para dentro

-

À beira da floresta queimada

-

O Tear

-

Ecopsicologia Relacional

-

Rede de Indra & Rede de Arrasto

-

Da Dominação ao Cuidado

-

Cuidar como prática de rendição

-

Coisas que Nunca de Diria

-

Se queres sentir a terra, vais sentir o luto

-

Coerção Silencia a Relação

-

Musas Domesticadas

-

Hiper Individualismo ou Individualismo Colectivo

-

Espiritualidade em Ruínas Vivas

-

Pontos Cegos

-

Conversa Imaginada entre Lorraine Code e Nêgo Bispo

-

A Transpiração da Imanência

-

Ciência Indígena

-

Problemas supercomplexos e pensamento rizomático

-

Ideias que o Mundo Moderno Esqueceu

-

De herói a composto

-

Uma Viagem pela História do Bem-Estar

-

Síndrome de Mudança da Linha de Base Psicológica

-

Sonhar com o Younger Dryas

-

Constelação de Relações

-

Temos de ir para dentro

-

À beira da floresta queimada

-

O Tear

-

Ecopsicologia Relacional

-

Rede de Indra & Rede de Arrasto

-

Da Dominação ao Cuidado

-

Cuidar como prática de rendição