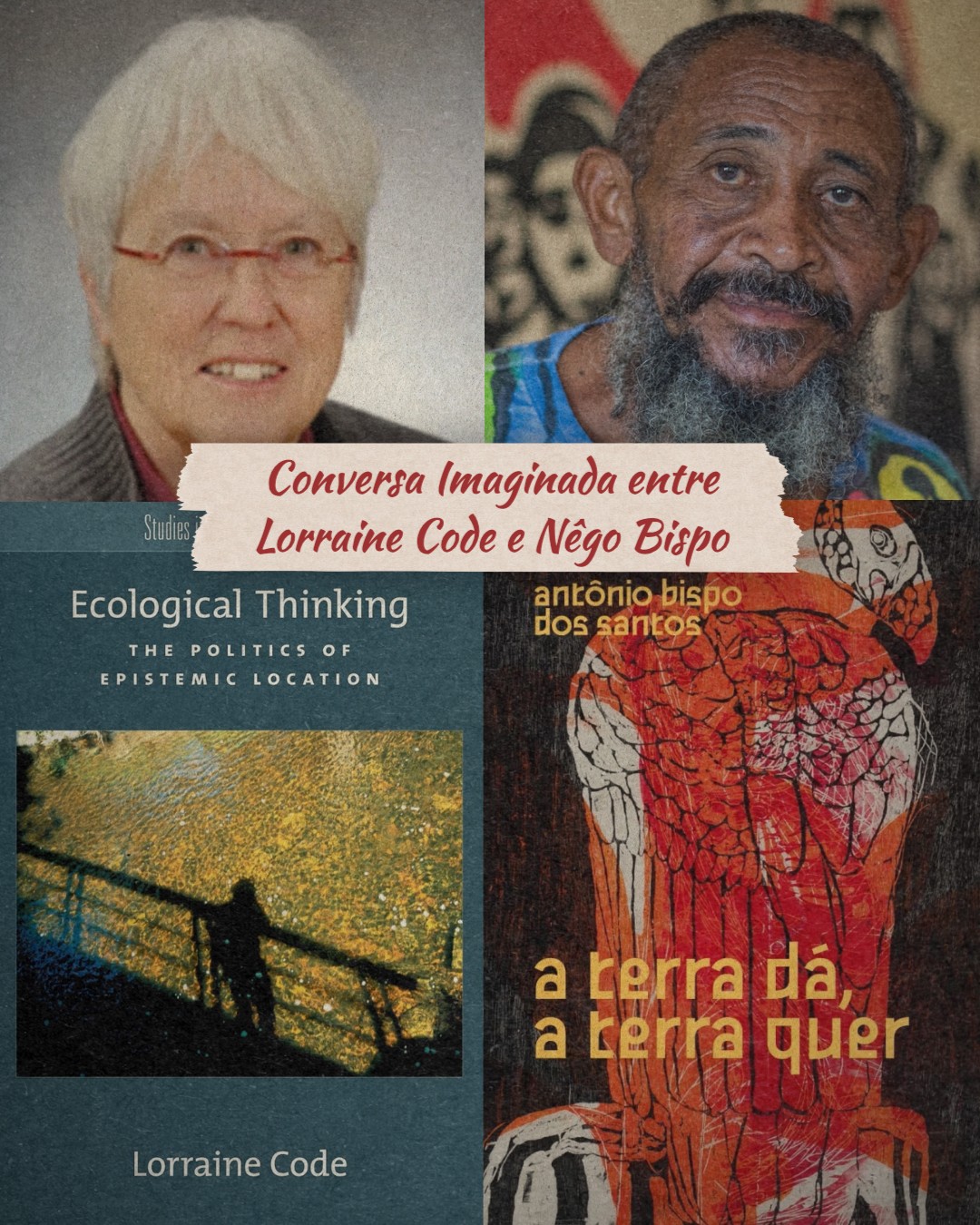

Conversa Imaginada entre

Lorraine Code e Nêgo Bispo

Imaginei uma conversa entre Antônio Bispo dos Santos (Nêgo Bispo), articulador da cosmovisão contracolonialista e quilombola, e Lorraine Code, filósofa canadiana, proponente do Pensamento Ecológico (Ecological Thinking), dada a convergência radical das suas críticas ao humanismo, ao desenvolvimento linear e às epistemologias de domínio ocidentais.

Imaginei que a conversa se desenrolaria em torno da natureza destrutiva do conhecimento eurocêntrico e da urgência de reconfigurar o ser, o tempo e o saber num quadro de interdependência.

Usei os livros Ecological Thinking e A Terra Dá, a Terra Quer como referências e as notas têm as palavras de cada autor na sua língua original. Esta conversa é assumidamente imaginada e não pretende por palavras na boca destes autores, não sou nem pretendo ser uma especialista no pensamento de um ou de outro. Foi apenas uma forma de cruzar os seus pensamentos que me ajudou a entrelaçar as suas ideias convergentes.

Lorraine Code (LC): Nêgo Bispo, o seu trabalho sobre a cosmofobia, o medo do cosmos, e a crítica ao desenvolvimento ressoam profundamente com a minha análise sobre como o legado do Iluminismo construiu uma “monocultura epistemológica”[1] [2]. Esta monocultura, baseada em epistemologias de mestria e domínio, posicionou o “homem” no centro do universo, ignorando as implicações da localização e da interdependência de todo o conhecimento[3].

Nêgo Bispo (NB): Essa monocultura é o que chamamos de humanismo, um sistema que se desconectou do reino animal [4] [5]. O humanista é o eurocristão monoteísta que se sente criador, querendo superar a natureza [6] [7]. Essa desconexão é um efeito direto da cosmofobia, que é a grande doença da humanidade. A cosmofobia gera a necessidade de desenvolver, desconectar e afastar-se da originalidade [8] [9].

LC: Exatamente. A ideia de que “o homem” deve ter domínio sobre toda a terra[10] leva a um ethos de mestria que busca predição, manipulação e controle do mundo material e de outros povos “menos iluminados” [11]. É por isso que o imperialismo e o colonialismo impõem os seus conhecimentos e valores com pouca consideração pelas sensibilidades locais.

NB: Isso! O desenvolvimento, então, é apenas uma variante desse vírus pandémico que é a cosmofobia[12]. O colonialismo começa por desterritorializar o ente atacado e quebrar-lhe a identidade, impondo novos modos de vida e um novo nome [13].

LC: E é aí que o Pensamento Ecológico pode fazer sentido. Pois procura substituir os projetos antropocêntricos de mestria por uma coabitação democrática e respeitosa [14]. Rejeitamos o sujeito abstrato (o “S sabe que p” da epistemologia tradicional [15]) e reconhecemos que o conhecimento é situado, a localização e o habitat são constitutivos do saber [16].

NB: No nosso contracolonialismo, a defesa começa com a guerra das denominações [17]. Se o inimigo adora a palavra desenvolvimento, nós a enfraquecemos, dizendo que ela desconecta, e a substituímos por envolvimento. Da mesma forma, rejeitamos a troca e o dinheiro, que são formas de acumulação da cosmofobia, e praticamos o compartilhamento, que é a troca de afetos e ações, não de objetos [18].

LC: A sua guerra das denominações pode ser como uma manifestação prática da necessidade de desestabilizar o imaginário social instituído [19] e colocar em circulação um “aparato conceptual radicalmente inovador”. As estruturas hierárquicas são sustentadas por uma ignorância que é ativamente produzida e sistemática. Para quebrar esta ignorância, precisamos de advocacia para dar credibilidade aos saberes marginalizados e aos testemunhos que não seriam ouvidos de outra forma.

NB: No nosso modo de vida, o movimento não é linear, como o transporte que vai e volta [20]. Nós pensamos sempre na circularidade. O nosso movimento é de transfluência, que é “começo, meio e começo”, como o ciclo da água que evapora e retorna [21]. O progresso e a linearidade ocidentais ignoram que “o mundo é redondo exatamente para as pessoas não se atropelarem” [22].

LC: A circularidade e a visão horizontal do mundo, em oposição à visão vertical da hierarquia, são essenciais para o Pensamento Ecológico. Reconfigurar como pensamos o tempo e o movimento é um projeto de reconstrução da autonomia social. Em vez de focar na gestão da vida alheia, como a política eurocristã monoteísta, precisamos de práticas de autogestão em comunidade, baseadas na confiança e no respeito.

NB: Correto. A política só existe na espécie humana para que um grupo governe 200 milhões de outras pessoas. Nas outras espécies, existe a autogestão. No quilombo, não temos política, temos modos de vida, onde resolvemos os problemas nos velórios, nas festas e nas roças, em comunidade. No final, o objetivo não é destruir os colonialistas, mas sim garantir que vivam com o sol deles, “sem vir roubar o nosso sol ou o nosso vento”. O mundo é grande e tem lugar para todo mundo.

LC: O seu enfoque nos modos de vida e na autogestão em comunidades (como os quilombos ou favelas) demonstra como as práticas epistémicas se tornam práticas de cuidado e responsabilidade. A vida social e ecologicamente responsável, em última análise, exige um compromisso com “conhecer bem” (knowing well), para contrariar as opressões que as epistemologias de mestria insistem em re-criar. [23]

A diferença entre o paradigma ocidental de desenvolvimento e as cosmologias não-humanistas e contracolonialistas é como a diferença entre uma planta cultivada em vaso (o Humanismo) e uma floresta emaranhada e biodiversa (o Pensamento Ecológico/Contracolonialismo).

O vaso impõe limites rígidos (linearidade), exige a mestria e o controle constante do jardineiro (desenvolvimento/política) e trata os nutrientes (natureza) como recursos a serem extraídos e acumulados. A floresta, por sua vez, é um sistema de envolvimento e transfluência circular, onde a vida emerge das relações caóticas e dinâmicas de todos os seres (humanos e não-humanos) no seu habitat, e o compartilhamento garante que o todo prospere sem a necessidade de um mestre central.

Notas tiradas dos livros que sustentam a conversa imaginada nas palavras dos autores:

[1] “My overriding thesis is that the dominant model of knowledge and epistemology in Anglo-American philosophy produces an epistemological monoculture both in the academy and in everyday life, whose consequences are to suppress and choke out ways of knowing that depart from the stringent Who Knows dictates of an exaggerated ideal of scientific knowledge making. Developed out of a reading of the Enlightenment legacy that emphasizes “the calculability of the world” as what makes knowledge-as-mastery possible, and reinforced by the undeniable successes of physical and psychological science, this model demarcates the epistemic domain so as to exclude from knowledge properly so called “whatever does not conform to the rule of computation and utility.”” [2] “Code draws out the metaphorical power of ecology further by analogizing epistemologies of domination to monocrop systems of agriculture that assert mastery through the destruction of other entangled and relational plurocrop systems. In this way, one can understand the domination enacted upon nature and the environment as something reproduced or co-present in epistemological projects bound up in those worlded practices. She hopes that “ecological thinking” is also an alternative to a dominative monocropped epistemological system or epistemological monoculture (Code 2006, 8–10; Shiva 1991, 2010). These metaphors emphasize “ecological thinking” as a practice that recognizes and prioritizes how our knowing is always already worlded or bound up with the world.” [3] “In this book, I propose that ecological thinking can effect a revolution in philosophy comparable to Kant’s Copernican revolution, which radically reconfigured western thought by moving “man” to the center of the philosophical-conceptual universe. Its effects were constitutive of the humanistic, post-Enlightenment world that members of present-day affluent western societies have known. Yet Kantian philosophy was parochial in the conception of “man” on which it turned: a recognition central to feminist, socialist, postcolonial, and critical race theory, among other theoretical stances that underpin and inform the “new social movements” of the late twentieth and early twenty-first centuries. In placing man at the center of the universe it tacitly promoted a picture of a world, both physical and human, that privileged and was subservient to a small class and race of people whose sex required no mention because it was presumptively male and in any case irrelevant and who were uniformly capable of achieving a narrowly conceived standard of rationality, citizenship, and morality.” [4] “A humanidade se desconectou da natureza exatamente por ter cometido o pecado original. Seu castigo foi se afastar da natureza. Por isso Adão foi expulso do Jardim do Éden e o humanismo passou a ser um sistema, um reino desconectado do reino animal. Dentro do reino vegetal, todos os vegetais cabem, dentro do reino mineral, todos os minerais cabem. Mas dentro do reino animal não cabem os humanos. Os humanos não se sentem como entes do ser animal. Essa desconexão é um efeito da cosmofobia. A cosmofobia é o medo, é uma doença que não tem cura, apenas imunidade. E qual é a imunização que nos protege da cosmofobia? A contracolonização.” [5] “As pessoas do shopping não transpiram, no shopping não há cheiro de suor, só há cheiros sintéticos, cheiros de produtos abstratos. Enquanto a sociedade se faz com os iguais, a comunidade se faz com os diversos. Nós somos os diversais, os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Não somos humanistas, os humanistas são as pessoas que transformam a natureza em dinheiro, em carro do ano. Todos somos cosmos, menos os humanos. Eu não sou humano, sou quilombola. Sou lavrador, pescador, sou um ente do cosmos. Os humanos são os eurocristãos monoteístas. Eles têm medo do cosmos. A cosmofobia é a grande doença da humanidade.” [6] “Apesar de serem criaturas da natureza, os humanistas se descolam da natureza e se tornam criadores. Daí sua necessidade de sintetizar o orgânico, de chamar todas as vidas de matéria-prima. Essa matéria-prima passa a ser um objeto a ser melhorado, beneficiado e sintetizado pelos humanos. Eles se sentem os donos da inteligência, se sentem o próprio deus – o deus na lógica da verticalidade, na lógica do poder, da interferência na vida alheia e da manipulação, e não um deus na lógica da biointeração.” [7] “Humanismo é uma palavra companheira da palavra desenvolvimento, cuja ideia é tratar os seres humanos como seres que querem ser criadores, e não criaturas da natureza, que querem superar a natureza. Do lado oposto dos humanistas estão os diversais – os cosmológicos ou orgânicos. Se os humanos querem sempre transformar os orgânicos em sintéticos, os orgânicos querem apenas viver como orgânicos, se tornando cada vez mais orgânicos. Para os diversais, não se trata de desenvolver, mas de envolver. Enquanto nos envolvemos organicamente, eles vão se desenvolver humanisticamente.” [8] “Elas precisam de certa quantidade de frutos, mas compram mais que o necessário. O desperdício é um resultado da cosmofobia. A cosmofobia é a necessidade de desenvolver, de desconectar, de afastar-se da originalidade. A cosmofobia é a mesma coisa que o pecado original. E tudo o que é original assusta o eurocristão monoteísta. Uma das minhas avós e mestra ensinava que aquilo de que a gente não precisa, mas sabe que apodrece, deve ser jogado no quintal. E aquilo que não é mais necessário, mas não apodrece, a gente guarda até o dia em que for necessário. Dessa forma, nada ia para o lixo, não conhecíamos a palavra lixo.” [9] “A humanidade é contra o envolvimento, é contra vivermos envolvidos com as árvores, com a terra, com as matas. Desenvolvimento é sinônimo de desconectar, tirar do cosmo, quebrar a originalidade. O desenvolvimento surge em Gênesis. Relacionar-se de forma original, para o eurocristão, é pecado. Eles tentam humanizar e tornar sintético tudo o que é original. Não se trata de um pensamento binário, mas de um pensamento fronteiriço. Nunca vamos atravessar para o lado do humanismo, mas também nunca vamos querer que o humanismo atravesse para o nosso lado.” [10] “Ecology talk has an immediate appeal in an era when “right thinking” (= left-leaning) people are appalled by the destruction of natural and social environments and repelled by an escalating imperialism—at once local and worldwide—that accompanies and/or promotes it. The protective, nurturant aspects of ecology seem to promise a better way. Yet that very appeal is often counteracted by a romantic rhetoric of narcissistic closeness to nature and forced identifications of women or erstwhile “noble savages” with nature, while human-centered conceptions of an “environment” that must be pre-served in order to serve the interests of the human beings it surrounds reenact the spirit of the Genesis promise that “man” should have dominion over all the earth. Nonetheless, I am proposing, ecological thinking can generate an eminently responsible remapping of the epistemic and social-political terrains, animated by an informed attentiveness to local and more wide-ranging diversity and by a commitment to responsible ideals of citizenship and preservation of the public trust, all of which concerns are notably absent from putatively universal, a priori theories of knowledge and action. As I will show in the following chapters, it proposes a way of engaging—if not all at once— with the implications of patterns, places, and the interconnections of lives and events in and across the human and nonhuman world, in scientific and secular projects of inquiry, where the dividing line between the traditional Naturwissenschaften (natural sciences) and Geisteswissenschaften (human sciences) is often blurred and where epistemic and ethical-political concerns are reciprocally informative.” [11] “Ethical self-mastery, political mastery over unruly and aberrant Others, and epistemic mastery over the “external” world pose as the still-attainable goals of the Enlightenment legacy. Yet I have observed how these discourses of mastery derive from and underwrite a reductive imaginary in which epistemic and moral agents are represented as isolated units on an indifferent landscape, to which their relation, too, is one of disengaged indifference. These discourses enlist ready-made, easily applied categories to contain the personal, social, and physical-natural world within a neatly manageable array of “kinds,” obliterating differences in a desire to assemble the confusion of the world into maximally homogeneous units. In contradistinction to these hegemonic dis-courses of mastery and domination, ecological thinking becomes a frame for reconfiguring knowledge, sociality, and subjectivity and for reexamining the potential of epistemic and ethico-political practices to produce habitats where people can live well together and respectfully with and within the physical/ natural world. Often, it yields to and modifies its conclusions by tracing analogies and disanalogies from situation to situation (…)” [12] “Por exemplo, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia. Vamos dizer que a cosmofobia é um vírus pandêmico e botar para ferrar com a palavra desenvolvimento. Porque a palavra boa é envolvimento”. Para enfraquecer o desenvolvimento sustentável, nós trouxemos a biointeração; para a coincidência, trouxemos a confluência; para o saber sintético, o saber orgânico; para o transporte, a transfluência; para o dinheiro (ou a troca), o compartilhamento; para a colonização, a contracolonização… e assim por diante. Ele entendeu esse jogo de palavras: “Você tem toda a razão! Vamos botar mais palavras dentro da língua portuguesa. E vamos botar palavras que os próprios eurocolonizadores não têm coragem de falar!”.” [13] “Quando completei dez anos, comecei a adestrar bois. Foi assim que aprendi que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-o de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. O processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. Há adestradores que batem e há adestradores que fazem carinho; há adestradores que castigam e adestradores que dão comida para viciar, mas todos são adestradores.” [14] “Ecological thinking is also about fostering ways to become available, sensible to the “detail and larger patternings of human and ‘natural’ diversity” Code takes her ecological inspiration from the environmental ethicist Verena Conley, who perceives ecology as a “way of inhabiting the world” (as cited in Code 2006, 7). The term “ecology” is derived from the concept of home (the prefix eco coming from the ancient Greek word oikos, which refers to three related but distinct concepts: the family, the property of the family, and the home). Habitation and cohabitation are concepts central to Code’s new epistemology. For her, a person inhabits the world by weaving herself through and with the world, as “she” simultaneously articulates herself as “her” and as a “self ” with the world. Code’s (2006, 100) ecological thinking offers a new mode of “cohabitation,” a more ethical, positive way of inhabiting the world that allows one to dwell and know together, ethically and responsively.” [15] “The idea of our general situatedness as knowers is developed best in the work of Lorraine Code, who famously and effectively argued against “S knows that p” epistemologies for mistakenly assuming that all S’s are fungible or interchangeable. Such epistemologies share the assumption that any person in an identical situation with identical access to perceptual data will form the same conclusions if she or he is performing epistemic operations in a responsible way. This assumption may work well for simple claims such as “The sun is shining” but cannot be generalized to more complex beliefs such as “Silvio is trustworthy,” or “The defendant is guilty,” or “The job applicant is well qualified.” These sorts of beliefs involve complicated processes of judgment that will bring the knower’s specific history of experience to bear. Given the nonfungible nature of knowers, then, Code argued that we need to develop a “geography of the epistemic terrain . . . a population geography that develops qualitative analyses of subjective positions and identities and the sociopolitical structures that produce them. Because differing social positions generate variable constructions of reality and afford different perspectives on the world . . . these analyses derive from a recognition that knowers are always somewhere—and at once limited and enabled by the specificities of their locations” (Code 1993, 39).” [16] “My epistemic and moral-political hypothesis is that the transformative potential of ecological thinking can be realized by participants engaged in producing a viable habitat and ethos, prepared to take on the burdens and blessings of place, identity, materiality, and history, and to work within the locational possibilities and limitations, found and made, of human cognitive-corporeal lives. Thus the ecological subject who is the protagonist in this tale I tell is but a distant relative of the abstract, interchangeable, autonomous individual of liberal moral-political theory. He/she is self-critically cognizant of being part of and specifically located within a social-physical world that constrains and enables human practices, where knowing and acting always generate consequences. For this subject, internal interdependence within communities and their external dependence on one another are given—neither to be repudiated in illusory gestures of self-sufficiency nor elaborated in a nostalgic immersion of self in nature or in Others. Acknowledging the partiality of their knowings and self-knowings, and cultivating an awareness of the effects of that knowing (however small, however local), ecological subjects are well placed, collectively and singly, to own and take responsibility for their epistemic-moral-political activity. Ecological thinking thus distances itself from quests for a priori or transcendent principles and truths; but neither is the language of “context” and “contextualization” adequate to explain it. The implication that text and context are separable—that text is best explained when it is inserted into or returned to context, but the two are distinct—bypasses their reciprocally constitutive effects.” [17] “A partir daí, seguimos na prática das denominações dos modos e das falas, para contrariar o colonialismo. É o que chamamos de guerra das denominações: o jogo de contrariar as palavras coloniais como modo de enfraquecê-las. Certa vez, fui questionado por um pesquisador de Cabo Verde: “Como podemos contracolonizar falando a língua do inimigo?”. E respondi: “Vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Por exemplo, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia.” [18] “Quando ouço a palavra confluência ou a palavra compartilhamento pelo mundo, fico muito festivo. Quando ouço troca, entretanto, sempre digo: “Cuidado, não é troca, é compartilhamento”. Porque a troca significa um relógio por um relógio, um objeto por outro objeto, enquanto no compartilhamento temos uma ação por outra ação, um gesto por outro gesto, um afeto por outro afeto. E afetos não se trocam, se compartilham. Quando me relaciono com afeto com alguém, recebo uma recíproca desse afeto. O afeto vai e vem. O compartilhamento é uma coisa que rende. Quando cheguei ao território em que estou hoje, já existiam outros compartilhantes que nos recepcionaram.” [19] “This relational understanding shapes understanding of ecological thinking and how instituting social imaginaries intimately relate to each other. Code argues, “An ecologically modeled conception of knowledge and subjectivity thus initiates an instituting epistemic-moral-political imaginary in which these three conjoined modes of inquiry work reciprocally, intra-actively together” (1987, 36). Thus, ecologically modeled epistemologies are those that are capable of launching instituting social imaginaries that radically and substantially subvert current normative, regulative structures that obscure social, institutional, and cultural dysfunctions by not only providing clarity regarding these structures and their dysfunctions but also by providing avenues, practices, and directions for social change (i.e., for substantive changes in habitat in a manner that can result in thorough remapping at multiple levels).” [20] “Os eurocristãos colonialistas só podem ir e refluir, porque não circulam, como nós. O transporte vai e volta, em linha reta. Já no sistema cosmológico, não há refluência. A água não reflui, ela transflui e, por transfluir, chega ao lugar de onde partiu, na circularidade. Ou seja, ela vai na correnteza, encontra outras águas, fortalece-se na correnteza, mas ao mesmo tempo evapora, percorre outro espaço, em forma de nuvem, e chove. A chuva vai para outros lados, mas também volta para as nascentes.” [21] “O nosso movimento é o movimento da transfluência. Transfluindo somos começo, meio e começo. Porque a gente transflui, conflui e transflui. Conflui, transflui e conflui. A ordem pode ser qualquer uma. Para nós, o conteúdo determina a forma e a forma determina o conteúdo. Se eu sair procurando um sapato que sirva no meu pé, então o meu pé é a forma e o sapato é o conteúdo. O sapato é que tem que se encaixar no formato do meu pé.” [22] “Não precisamos destruir os colonialistas. Deixemos que vivam, desde que vivam com o sol deles e não venham roubar o nosso sol ou o nosso vento. O mundo é grande e tem lugar para todo mundo. O mundo é redondo exatamente para as pessoas não se atropelarem.” [23] “Ecological thinking thus naturalizes feminist epistemology’s guiding question—”whose knowledge are we talking about?”—and situates it in places whose intersections with other locations and their occupants, whose multiple structures of power and privilege and distributions of epistemic authority, all reveal their epistemological significance. My intention in this book is to show why an ecologically reconfigured epistemology recommends itself to feminist and other postcolonial thinkers engaged in building successor epistemologies. It offers a conceptual frame within which to construct a responsive-responsible theory of knowledge and subjectivity: responsive to singularity, diversity, and community; responsibly committed to knowing well so as to counteract the oppressions that the epistemologies of mastery sustain; and sensitive to the multiple responsibilities invoked in claiming a place within naturalistic inquiry. The proposal is naturalist, environmentalist, and democratic in the transformative inspiration of its enactment of thoughtful epistemic practice and in its belief in the salience of theories of knowledge to emancipatory social movements.”